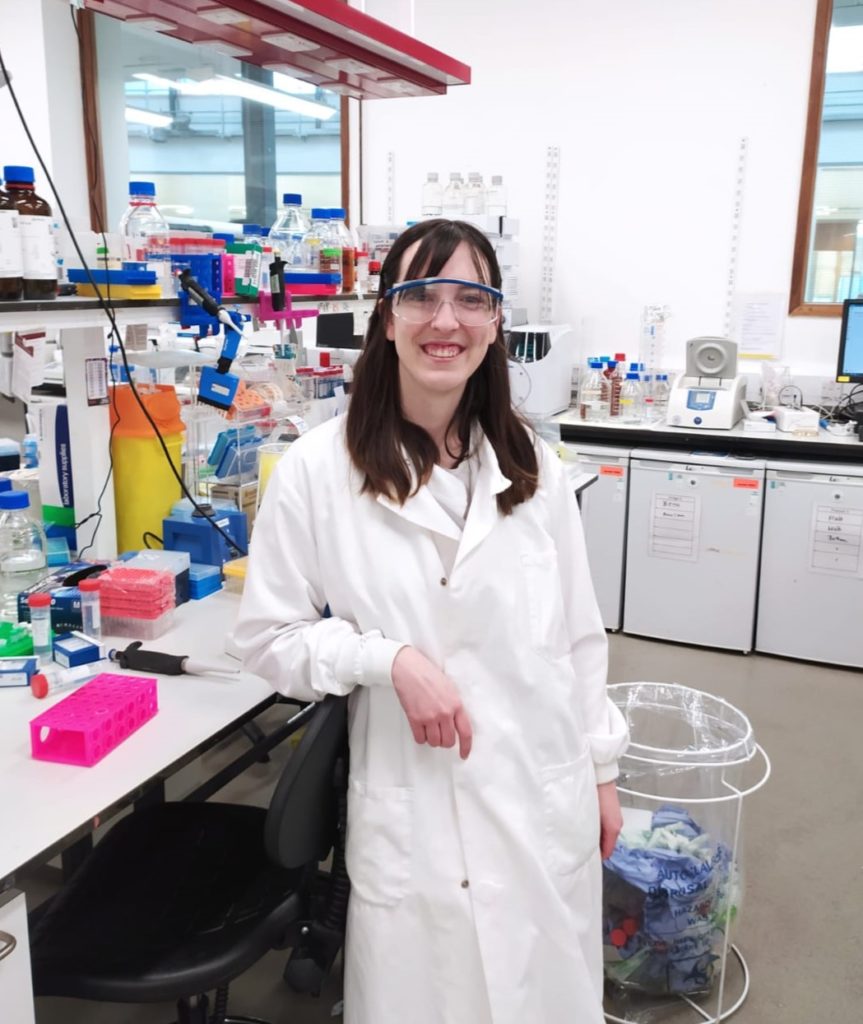

Laura Rodríguez, investigadora en Biología Química: «Aún no se conoce exactamente bajo qué mecanismo actúan ciertas enzimas, qué sustratos aceptan… E investigar sobre ello puede delinear cuál es su papel en algunas enfermedades genéticas»

El pasado 25 de abril se celebró el Día Mundial del ADN, que conmemora el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Este año es el 70 aniversario de este hallazgo, además de cumplirse 20 años desde la finalización del Proyecto Genoma Humano. Laura Rodríguez, investigadora predoctoral en el Departamento de Biología Química de la Universidad de Mánchester, ha colaborado en la reciente publicación del artículo «Síntesis biocatalítica de enlaces amida mediada por tioésteres con reciclaje in situ de tioles»en la revista Nature Catalysis. Durante la investigación ha estudiado las histonas, proteínas a las que se asocia el ADN conformando los cromosomas.

¿Qué relación tiene el artículo que has publicado en Nature Catalysis junto con tu grupo de investigación con el ADN y la genética?

Mi trabajo dentro de la investigación se ha centrado en la modificación de péptidos, que son moléculas constituídas por aminoácidos, al igual que las proteínas.Las histonas son proteínas que están en el núcleo de las células y en ellas se enrolla el ADN. Esto se debe a que las histonas tienen carga positiva, y el ADN, carga negativa, así que tienen afinidad. Las células modifican químicamente la histona para eliminar su carga positiva. De este modo, el ADN se desenrolla de la proteína, quedando accesible para su lectura y transcripción. Las enzimas son cruciales para los seres vivos, ya que influyen en la transcripción de la información genética, afectando a la expresión de los genes. Un fallo en este sistema puede implicar el desarrollo de enfermedades genéticas. Por eso es tan importante el estudio de las enzimas, ya que hay algunas para las que aún no se conoce exactamente bajo qué mecanismo actúan, qué sustratos aceptan… E investigar sobre esto puede delinear cuál es el papel de esas enzimas en ciertas enfermedades genéticas como puede ser el cáncer.

En nuestra vida cotidiana usamos algunas enzimas, como por ejemplo, empleando levaduras para la fermentación del azúcar y obtener alcohol, o para conseguir que un bizcocho se hinche. ¿Cómo explicarías qué es una enzima o catalizador?

Para entender lo que es un catalizador primero hay que explicar lo que es una reacción química.

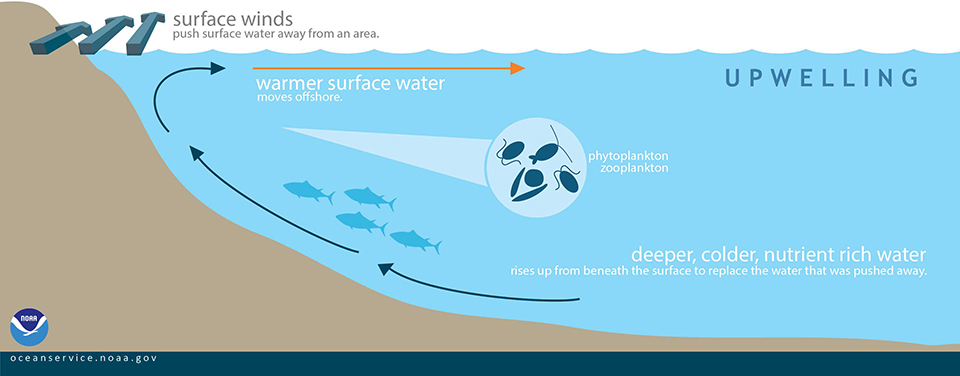

Una reacción química consiste en romper enlaces existentes entre átomos para formar nuevos enlaces. Esto no puede suceder sin un aporte de energía. A veces, sin la presencia de un catalizador, esta energía para romper y formar nuevos enlaces puede ser tan alta que la reacción ni siquiera llega a ocurrir. Añadir un catalizador facilita esa rotura y formación de enlaces, permitiendo que la reacción tenga lugar o simplemente haciendo que ocurra más rápido.

Hay dos tipos de catalizadores: están los catalizadores químicos, como los metales de transición, y también existen los catalizadores que emplea la naturaleza, conocidos como enzimas. Las enzimas son proteínas que usan las células para llevar a cabo las reacciones que ocurren en su interior. Los sustratos entran dentro de la enzima, la cual facilita la reacción química, interviniendo en la rotura de los enlaces para formar otros nuevos.

Aunque la naturaleza ha “fabricado” las enzimas para que funcionen con un sustrato determinado, estas tienden a ser promiscuas, pudiendo llevar a cabo muchas más reacciones químicas de las que se solía creer.

El uso de metales de transición como catalizadores resulta contaminante, mientras que las enzimas son biodegradables y no requieren emplear disolventes tan dañinos para el medio ambiente

¿Qué beneficios podría tener esa “promiscuidad” de las enzimas?

Se está empezando a considerar el uso de enzimas en ámbitos donde anteriormente no se incluían tanto, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Es un concepto relativamente nuevo que se denomina biocatálisis.

En la industria farmacéutica, los catalizadores que se suelen usar son de tipo químico, como es el caso de los metales de transición. Estos se emplean en grandes cantidades y resultan bastante contaminantes. Sin embargo, las enzimas se producen mediante cultivos celulares, lo que se considera energía renovable, y son biodegradables, al contrario que los metales de transición. Además, las condiciones en las que suceden las reacciones mediadas por enzimas son más “suaves”, sin necesidad de un aporte energético tan alto, y pueden llevarse a cabo en agua en vez de disolventes orgánicos más contaminantes. Por otra parte, usar metales de transición durante la preparación de productos farmacéuticos no resulta demasiado conveniente, ya que posteriormente hay que realizar una purificación mucho más exhaustiva para eliminarlos del producto final y evitar que lleguen al paciente.

Actualmente, tanto mi laboratorio como muchos otros, se centran en el estudio de las enzimas. Cada año se descubren nuevas reacciones que pueden ser catalizadas por estas proteínas y que resultan de gran interés para la industria farmacéutica. Uno de los enlaces más interesantes para la industria es el enlace amida, fundamental en la síntesis de medicamentos. Se ha investigado mucho acerca de este enlace, ya que no es fácil de conseguir: las síntesis químicas son muy largas y costosas económicamente. En nuestro estudio hemos descubierto una forma de simplificar este proceso empleando enzimas.

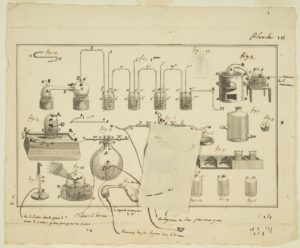

He visto que gran parte del artículo está ocupado únicamente por figuras. En química, ¿una imagen vale más que mil palabras?

Sin lugar a duda. Las figuras son a lo que más tiempo le hemos dedicado, necesitábamos que fuesen claras y que estuviesen impecables. Cuando abres un paper, tus ojos van directamente a las figuras. Por eso, es muy importante reflejar en ellas el tema del que trata el artículo y cuáles fueron los resultados. De ese modo, el lector decidirá si el paper le resulta de interés o no, y eso influirá en si se queda leyéndolo. De hecho, las figuras son lo primero que elaboramos del artículo, y alrededor de ellas escribimos el texto. Las figuras cuentan la historia; el texto la acompaña.

¿Cómo fue el proceso de investigación y qué implica publicar en una revista como Nature?

La investigación se llevó a cabo en colaboración con Astrazeneca. Empezamos a investigar sobre marzo de 2021, yo me incorporé en junio. Comenzamos a redactar el artículo en diciembre de ese año. En primer lugar, todo debe tener la aprobación de los investigadores principales, y luego, Astrazeneca revisa el trabajo, ya que puede haber conflicto de intereses. Por ejemplo, podrían querer reservarse parte de la investigación para hacer patentes en vez de publicarla en el artículo. Cuando todo estaba listo, lo enviamos a la revista para publicarlo. Los editores lo revisaron y nos mandaron sus correcciones. Preparamos nuevos experimentos, hicimos los cambios pertinentes y remitimos el texto corregido. Los editores estudian los cambios y vuelven a hacer nuevas correcciones. Este proceso se repitió varias veces. En resumen, enviamos el artículo en mayo de 2022, y se publicó el 28 de diciembre de ese año. Es un camino muy largo, he escuchado casos de personas que han esperado un año entero desde que enviaron su artículo a Nature hasta que este es aceptado. Se tarda mucho en publicar en esta revista porque es una de las más rigurosas, tienen que asegurarse de que los datos no están “fabricados” para mantener su prestigio. ¡Incluso pensé que no se iba a publicar tras tanto esperar!

“El ámbito académico deja bastante espacio para ser creativo y original en la investigación”

Hablando de largos tiempos de espera… En la metodología del artículo se describen ciertos procesos de laboratorio, como la incubación, que tardan en completarse hasta 24 horas y que se repiten con bastante frecuencia. ¿Qué hacéis en “los ratos muertos”?

Para evitar perder tiempo ponemos las reacciones a última hora y las dejamos preparándose durante la noche para que todo esté listo el día siguiente. Aún así, a veces sí que tenemos ratos muertos. Los empleamos para hacer otras tareas como estudiar y analizar los datos obtenidos hasta el momento, escribir o, muy de vez en cuando, hacemos crucigramas. Lo normal es que nos organicemos bien para seguir trabajando, pero a veces también aprovechamos para hablar entre nosotros.

En un trabajo tan técnico como el tuyo, ¿hay espacio para la originalidad y la creatividad?

Yo diría que sí. Dentro del mundo de la ciencia, considero que el ámbito académico deja bastante espacio para ser creativo y original en comparación con la industria farmacéutica. Hay menos presión para conseguir ciertas metas y para enfocar la investigación “a tu manera”. Puedes estudiar las cosas que te gustan en vez de centrarse únicamente en lo que se supone que va a generar beneficios para la empresa. Esa es una gran diferencia entre el trabajo académico y el industrial.

En el artículo habláis de reacciones “one-pot”, término que también se utiliza en cocina y que implica que todos los ingredientes se cocinan y se mezclan en una misma olla. ¿Es el mismo concepto para la química?

Las reacciones químicas, normalmente, se hacen paso a paso. A partir de unos reactivos se obtienen productos que, a su vez, se pueden emplear como reactivos para comenzar otras reacciones químicas. Las reacciones se pueden encadenar sucesivamente hasta que consideres alguno de los productos obtenidos como el producto final o definitivo. En las reacciones “one-pot” se mezclan a la vez todos los reactivos, sustratos, catalizadores… y se obtiene el producto final en un solo paso. De este modo, no tienes que preocuparte de hacer varias reacciones, ahorrando tiempo.

En cocina, puedes ir añadiendo ingredientes uno tras otro hasta conseguir tu producto final, que es el plato que deseas preparar; igual que en química, donde añades reactivos sucesivamente hasta que consigues tu producto. Dependiendo del plato también puedes añadir todo a la vez en una olla, es decir, “one-pot”.

Tras hablar de tanta cocina, ¿tú dirías que los químicos tienden a ser buenos cocineros?

Hay varias similitudes entre preparar reacciones y cocinar platos. Obviamente, cuando haces reacciones tienes que ser mucho más exacto con las medidas. Si estás acostumbrado a ser preciso para la química, también lo serás para la cocina. Otro punto en común es que, en la química se sigue un protocolo: “añade este volumen de reactivo en el disolvente y espera tanto tiempo…” y en la cocina se sigue una receta, y vas añadiendo los mililitros y gramos de los ingredientes que se indiquen en ella. Entonces creo que sí, es posible que a muchos químicos se les dé bien la cocina.