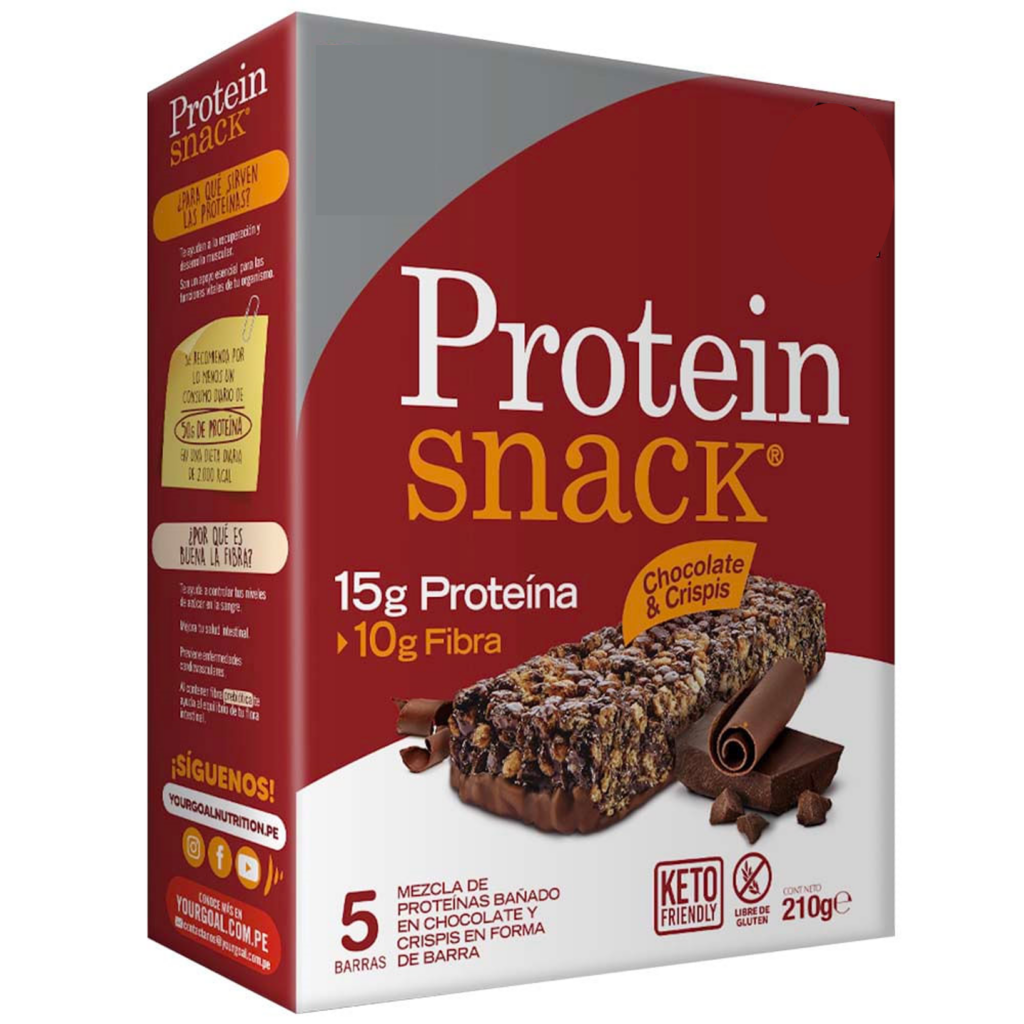

En un contexto de creciente interés por la alimentación saludable y la reducción del consumo de productos ultraprocesados, el estudio de la UMH, publicado en la revista Nutrients, ha analizado la relación entre el etiquetado con la presencia de la palabra “proteína” y el perfil nutricional real de los alimentos disponibles en el mercado español. La investigación muestra que más del 90 % de los productos que incluyen esta declaración no cumplen con los criterios de salud establecidos por el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El estudio pone en relieve la importancia de examinar no solo la cantidad de proteína en un producto, sino también su calidad y el conjunto de nutrientes que lo acompañan. Estos productos han ganado popularidad en los últimos años, en parte por su asociación con un estilo de vida saludable, sin embargo, los investigadores recomiendan a los consumidores revisar con detenimiento el etiquetado nutricional completo y la lista de ingredientes antes de decidir comprarlos.

Según datos de Innova Market Insights, entre 2017 y 2022, el lanzamiento de productos con alegaciones sobre su contenido proteico creció un 26 % anual en Europa. Aunque este tipo de productos solía estar dirigido a un público vinculado a la actividad deportiva, actualmente su consumo se ha generalizado. La mayoría de la población en países occidentales ya cubre adecuadamente sus necesidades proteicas, por lo que el crecimiento en la demanda parece responder más a percepciones positivas asociadas a la proteína que a necesidades nutricionales reales.

Tras el análisis de 4.325 productos procesados disponibles en el mercado español, se identificaron 561 con reclamos relacionados con las proteínas. De ellos, el 90,8 % no superaba los estándares nutricionales definidos por la OPS. Entre los hallazgos más destacados, un 53,7 % de estos productos presentaba un contenido elevado en sodio, nutriente vinculado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y un 20 % contenía edulcorantes, tanto intensivos como polialcoholes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desaconsejado su uso para el control de peso y, además, su uso prolongado podría aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Por su parte, la OPS recomienda evitar cualquier tipo de edulcorante, ya que el consumo habitual de alimentos de sabor dulce puede reforzar la preferencia por este tipo de productos, algo especialmente preocupante en la infancia. Asimismo, muchos de estos productos estaban enriquecidos con proteínas de origen y calidad variable, como el gluten, en lugar de fuentes completas como el huevo o la carne.

Las categorías con más reclamos sobre las proteínas y peores indicadores nutricionales fueron las barritas, bebidas vegetales y sustitutos cárnicos, que suelen promocionarse como opciones saludables en campañas publicitarias. Términos como “alto en proteína» pueden actuar como indicadores simplificados de salud en la percepción del consumidor, desplazando la atención de otros aspectos relevantes del producto. En la práctica, muchos consumidores no consultan la tabla nutricional detallada, guiándose principalmente por las declaraciones del etiquetado, lo cual puede generar una percepción errónea sobre la calidad global del alimento.

Según señala el estudio el problema no reside en la proteína en sí, sino en el contexto nutricional del producto en su conjunto. Alimentos como las legumbres o el pescado aportan proteínas en combinación con otros nutrientes beneficiosos, como fibra, vitaminas o grasas saludables. En cambio, un alimento procesado puede tener proteína, pero también una elevada carga de azúcares, grasas, grasas saturadas, sodio o edulcorantes.

Los autores destacan que los productos con alto contenido en proteína pueden tener utilidad en contextos específicos, como en personas con necesidades proteicas aumentadas, pero advierten de que no deben considerarse automáticamente como saludables solo por el etiquetado. Para una alimentación equilibrada, sugieren priorizar el consumo de alimentos frescos y mínimamente procesados, y fomentar una lectura crítica.

El estudio refuerza las recomendaciones del proyecto BADALI (BAse de Datos de ALImentos), que aboga por una mayor transparencia en el etiquetado nutricional y una educación alimentaria que permita al consumidor tomar decisiones informadas, especialmente en un entorno donde las declaraciones de salud en el etiquetado pueden tener un peso desproporcionado frente a la calidad nutricional total del producto.

![PxHere. (s.f.). [Imagen de una mujer embarazada con ecografía en blanco y negro].Licencia: Creative Commons CC0.](https://www.comunicacioncientifica.info/wp-content/uploads/2025/05/Imagen-noticia-embarazo-.jpeg)