Miles de astrónomos se preparan estos días para postular a tiempo de observación con el radiotelescopio ALMA. A través de ventanitas en el espectro electromagnético, el mayor radiotelescopio del mundo capta luz que vibra y tiene su longitud de onda alrededor del milímetro. En seis meses más, y tras un riguroso proceso de selección y planificación, el sexto ciclo de observaciones de ALMA verá la luz.

Chajnantor. ¿Cómo es Chajnantor? En el desierto de Atacama, el llano de Chajnantor es, ante todo, seco. También es alto: a más de 5000 metros de altitud, sesenta y seis antenas apuntan hacia el cielo. Eso es ALMA: sesenta y seis gigantes mirando las estrellas.

“Cada vez que se observa algo con ALMA, se pega un saltito más o menos grande”, explica Sebastián Pérez, doctor en astrofísica por la Universidad de Oxford e investigador de la Universidad de Chile en el Núcleo milenio de discos protoplanetarios (Millenium Nucleus for ALMA Disk research, MAD).

ALMA panorama. Una vista panorámica del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). A lo lejos, la Vía Láctea resplandece.

El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) es un complejo astronómico constituido por un conjunto de antenas repartidas en una extensa área del llano de Chajnantor. Las antenas observan en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, lo que las hace especialmente interesantes para detectar elementos fríos, como gases y polvo a baja temperatura, lugares propicios para la formación de estrellas y planetas. ALMA es un solo telescopio. Una de sus particularidades tecnológicas es que sus antenas trabajan juntas y funcionan como un telescopio de potencia equivalente a una sola antena de dieciséis kilómetros de diámetro. Esta tecnología se conoce como interferometría. ALMA es también una configuración variable: enormes camiones mueven las antenas cambiando su disposición en el llano, cambiando así también la resolución y sensibilidad del telescopio.

ALMA es una colaboración internacional entre el Observatorio Europeo Austral (ESO), la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos (NSF) y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón (NINS), en cooperación con la República de Chile, país anfitrión donde se ubica el observatorio.

ALMA tiene un modelo de funcionamiento – la prestación de servicio – que abunda en el sector privado, pero no tanto en el ámbito académico. Este modelo contrasta con la imagen tradicional del científico que genera u obtiene su propia muestra de estudio. Es un modelo innovador. Como las observaciones son muy complejas y ALMA busca maximizar la productividad del observatorio, sus astrónomos e informáticos, que saben lidiar con los datos del instrumento, entregan al investigador un producto lo más finalizado posible. “Lo cual no sucedía antes con los observatorios: uno iba para allá, hacía sus propias observaciones, te ibas con tu paquetito de datos, y lo hacías lo mejor posible para reducirlos y analizarlos”, explica el investigador.

Si bien cada uno de los miembros asociados al proyecto interviene en la construcción y operaciones del observatorio a través de centros regionales, es el Joint ALMA Observatory (JAO) quien tiene a su cargo la dirección general, la gestión de la construcción, la puesta en marcha y las operaciones de ALMA. Y quien hace el llamado a propuestas.

El otoño austral marca el inicio del proceso de postulación y evaluación de propuestas para conseguir tiempo de observación con ALMA. De marzo a octubre, se seleccionan y planifican las observaciones que el radiotelescopio efectuará durante su siguiente ciclo.

Marzo

Martes 21. Se abre el periodo de postulación. Durante un mes, científicos de todo el mundo enviarán sus propuestas para intentar obtener tiempo de observación en el ciclo 5 de ALMA, que empezará en octubre y durará un año.

Porque los ciclos de ALMA son anuales. Para programar la configuración de las antenas y optimizar la posición de la Tierra en cada momento del año con lo que se quiere observar, se necesita una planificación anual. ¿Cómo conciliar entonces estos ciclos anuales con los ciclos de financiamiento de la investigación, generalmente más largos? “Claro, postular a una propuesta de financiamiento para un proyecto con datos que no tienes, es muy difícil. Tú tendrías que ganarte primero el tiempo, pero la riqueza que tienen los datos astronómicos de ALMA es super grande”, afirma Sebastián Pérez. El núcleo milenio se fundó con altas probabilidades de obtener unas horas de observación con ALMA en su ciclo 0, durante su marcha blanca. En esa ocasión lograron dos horas de observación con dieciséis antenas, y con los datos obtenidos publicaron siete papers tras cuatro años de trabajo. “Muchas veces uno toma unos datos y no hay nada. Pero de repente tienes estos datos de ALMA, que son de una riqueza tremenda, que dan para descubrir muchas cosas y perseguir muchas ideas.”

El año pasado Sebastián Pérez obtuvo once horas de observación en ALMA. En su caso, realizó previamente un trabajo teórico para modelizar el proceso de formación de planetas a partir de los discos que se forman alrededor de las estrellas jóvenes. De este modo pudo presentar una proyección de planetas en formación, basada en las simulaciones construidas a partir del modelo, que se podía probar o desechar con unas horas de observación en ALMA. Una idea potente con justificaciones científicamente sólidas.

Los principales criterios de selección de las propuestas son su calidad científica y el impacto potencial de los resultados obtenidos tras la observación. De las más de mil propuestas que espera recibir la JAO, alrededor de trescientas serán seleccionadas. El 20 de abril se cerrará el periodo de postulación.

Agosto

ALMA utiliza un sistema de evaluación por pares para garantizar la imparcialidad en el proceso, y el mérito científico como principal criterio de selección. Nicolás Lira, coordinador de comunicaciones y educación de ALMA, explica el proceso de revisión de propuestas: ALMA colabora con un centenar de revisores externos, organizados según sus áreas de conocimiento en grupos de diez a quince personas. Son los paneles de revisión de ALMA (ARP). En un primer momento, cada propuesta es revisada por uno de los miembros del panel, quien la presentará en las jornadas de debate que tienen lugar en junio, en un lugar del mundo distinto cada año. Durante cuatro días cada panel debate, en claustro, las propuestas revisadas y define un ranking, dentro de su área de conocimiento. El quinto día, todos los paneles de revisión se reúnen y definen un ranking general de todas las propuestas. “Cuando se juntan todos, se toma en cuenta la calidad científica, que las áreas de conocimiento estén representadas según la demanda, y que los tiempos de observación estén equilibrados según los países que contribuyen o los Open Sky – países que están fuera del conglomerado de los partners”, aclara Nicolás Lira.

El tiempo de observación de ALMA disponible para los partners se divide proporcionalmente en base a las contribuciones de cada uno de ellos, y se distribuye equitativamente según las estaciones del año. Chile, como país anfitrión, recibe el 10% del tiempo de observación, y es tratado en forma idéntica a los partners, como una cuarta parte.

Y un día de agosto cada PI recibe un mensaje informándole si su propuesta quedó clasificada, y con qué prioridad. También reciben las anotaciones técnicas y la documentación necesaria para diseñar los bloques de observación. Los PI tienen un mes para crear esta pauta u ‘hoja de ruta’ astronómica. Para ello, no están solos: pueden solicitar ayuda para trabajar junto a un astrónomo del observatorio.

ALMA tiene la JAO – en Santiago y cerca de San Pedro de Atacama – y tres centros regionales en Norteamérica, Alemania y Japón. Los investigadores ingresan su propuesta en los servidores de la JAO, pero después consultan los datos desde el centro regional que elijan o que tengan asignado. Cualquier comunicación entre el PI y ALMA se hace a través del help desk, que funciona desde los centros regionales. “ALMA tiene un servicio astronómico de soporte que es muy bueno, donde mandas un ticket con tu pregunta al help desk, y un astrónomo se comunica contigo para trabajar juntos”, indica Sebastián Pérez.

Septiembre

En septiembre astrónomos de ALMA trabajan con el programa de código abierto ALMA Common Software (ACS) para hacer la planificación anual de observaciones. Mediante un proceso semi-automático, el ACS trata de optimizar el programa anual, considerando para ello la prioridad de cada proyecto, el catálogo celeste, los tiempos de los bloques de observación y la configuración de antenas necesaria para cada bloque.

Sebastián Pérez explica por qué los dos últimos parámetros son tan importantes. “Lo que yo observo precisamente son discos protoplanetarios, material que está alrededor de las estrellas jóvenes y donde se podrían estar formando planetas. Y se necesita mucho tiempo de observación porque si bien hay algunos de estos objetos que son relativamente brillantes, nunca son tan brillantes. Mientras más tiempo observas, acumulas más fotones y entonces tu imagen empieza a adquirir más detalles.” A mayor tiempo de observación, se adquiere más información.

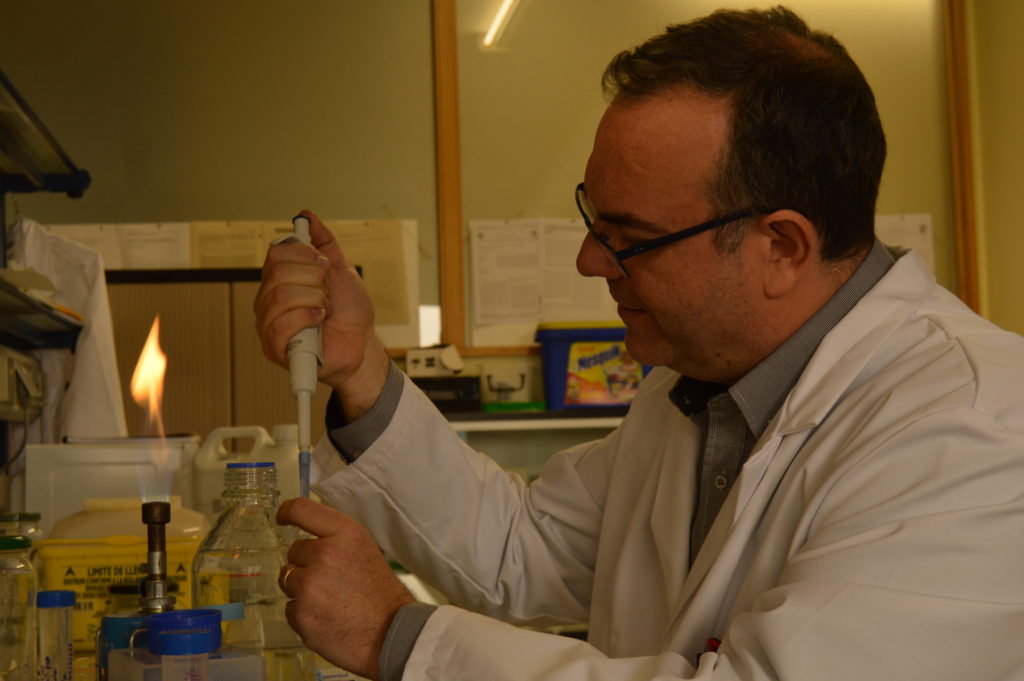

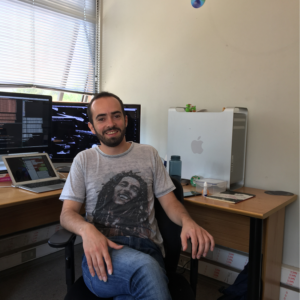

Sebastián Pérez, astrofísico e investigador del Núcleo Milenio de Discos Protoplanetarios, de la Universidad de Chile.

La configuración de las antenas determina la resolución y sensibilidad de la imagen. ALMA no es una antena gigante, sino un arreglo de antenas. El investigador usa una analogía: “es como estar tratando de agarrar luz con un colador”. Mientras más grande es el colador, más grandes son los hoyos y menos sensibilidad tiene la imagen resultante porque tienes menos luz e información. Pero aumenta la resolución. “Entonces no se trata de decir siempre ‘observemos con Alma en su máxima extensión’, porque hay muy pocas cosas que tú puedes ver con esa máxima extensión. Porque sólo podrías ver cosas que son relativamente muy brillantes. Para las cosas que son más débiles, juntas todas las antenitas y tienes una resolución que es baja, una imagen borrosa, pero ves algo y puedes obtener un flujo, un dato”, explica Pérez.

Aunque los PI nunca sabrán en qué momento serán hechas sus observaciones, septiembre cierra con la planificación lista.

Octubre

Y en octubre empiezan, al fin, las observaciones. El observatorio tiene en Chile tres sedes principales: la sede central en Santiago, el centro de operaciones (Operations Support Facility, OSF) situado a 2900 metros de altitud, y el sitio de operaciones del conjunto de las antenas de ALMA (Array Operations site, AOS) situado a 5000 metros de altitud. A 5000 metros solo los camiones Otto desplazan lentamente las antenas cuando se requiere un cambio de configuración. Debido a la baja concentración de oxígeno en altitud, todas las operaciones de observación se controlan desde el OSF, a 2900 metros.

ALMA observa día y noche, por lo que los equipos trabajan en turnos rotativos. Varios equipos intervienen. Al momento de observar, un equipo científico formado por dos astrónomos va revisando que se estén obteniendo datos científicos, y no únicamente ruido. Uno de ellos está al mando de la sala de control. Otro equipo programa las observaciones cada noche. O cada día. El equipo técnico formado por los operadores del telescopio se encarga de manejarlo.

A medida que llegan, los datos brutos se guardan en el data center del OSF, e inmediatamente se van copiando en el data center de la sede en Santiago. Y en unas horas, lo más rápidamente posible siempre, se van copiando en los tres centros regionales de Europa, Asia y Norteamérica. Por seguridad los datos se guardan indefinidamente en cinco data center idénticos. Es el archivo de ALMA.

En algún momento

El equipo de reducción de datos de ALMA está formado por astrónomos e informáticos. Se ocupan de procesar los datos brutos de cada observación. “Se llama reducir porque tienes medio terabyte de datos, y al final con eso vas a hacer un par de imágenes chiquititas”, cuenta Sebastián Pérez. Y añade: “ALMA te entrega los datos relativamente reducidos. Por lo menos calibrados. Hace una calibración muy compleja para dar cuenta del movimiento de la atmósfera, para corregir un montón de factores inherentes a la interferometría. Y uno hace el procesamiento más fino cuando te llegan los datos acá. Uno toma lo más avanzado que hizo el equipo de ALMA, y lo reduce un poco más finamente, de acuerdo a las necesidades científicas que tenga.”

Nicolás Lira lo resume así: “es como hacer un control de calidad”. El proceso de reducción es semi-automático: un informático debe ir generando modificaciones del software, o un astrónomo debe decidir en algún momento entre dos opciones garantizando la coherencia científica. Eso hace que una reducción pueda durar meses. Cuando el equipo de reducción ve que los datos cumplen con ciertos parámetros que pide el proyecto, los datos se liberan y ALMA restituye al investigador principal una imagen por cada longitud de onda observada.

Los datos son exclusivos para el PI durante un año. Nadie más tiene acceso a ellos durante ese plazo. Esto le permite al equipo que desarrolló la propuesta disponer de tiempo suficiente para trabajar los datos, analizarlos y publicar los resultados de su investigación. El impacto que está teniendo ALMA en la investigación astronómica es innegable. Por citar unas cifras, el número de artículos científicos basados en observaciones de ALMA crece cada año a un ritmo acelerado: del 2012 a la fecha se han publicado 621 artículos en revistas científicas. De estos, 229 fueron publicados en 2016: un artículo científico cada día y medio.

Sebastián Pérez explica este impacto de la siguiente manera:

“Las observaciones que se hacen desde la Tierra, se hacen a través de pequeñas ventanas del espectro electromagnético. La mayor parte de este espectro no se ve porque es absorbido por moléculas de la atmósfera. A toda esa luz se le sacan pedazos de información. Pero con lo poquito que vemos hemos hecho maravillas, especialmente con ALMA, que abre esa ventana que se viene explorando desde hace muchos años, que es la longitud de onda alrededor del milímetro”.

Esta longitud de onda ya se exploraba desde hace unos años con telescopios mucho más pequeños. Según el investigador estas observaciones se hacían a unas resoluciones tales que mostraban que había algo muy interesante que estudiar, pero las imágenes eran muy borrosas. “Ahora, con ALMA se ve mucho más. Vemos muchos detalles que nos estábamos perdiendo”, concluye.

Todavía no se hacen las observaciones que Sebastián Pérez ganó en el ciclo 4 de ALMA. Once horas de observación repartidas en varios bloques de cuatro horas. Su propuesta tiene prioridad A. Va a ser observada, pero en el momento en el cual esté la configuración de antenas que él necesita. Y cuando ocurra, sabrá si sus simulaciones de formación de planetas son probadas o rechazadas.

– ¿Y te gustaría que se viera y se probara vuestra simulación?

– No. Más feliz sería no verlo, porque habría algo que está mal, que no estamos tomando en cuenta. Me gustaría que fuese algo parecido, pero con muchos elementos que no consideramos. Porque yo quiero saber cómo se forman los planetas, no quiero que la naturaleza me diga “ya, le achuntaste”.

Hasta entonces, sesenta y seis gigantes seguirán buscando nuestros orígenes cósmicos en la soledad del llano de Chajnantor.

La soledad de ALMA. Esta vista panorámica del llano de Chajnantor muestra el sitio del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), fotografiada desde cerca de la cumbre de Cerro Chico.