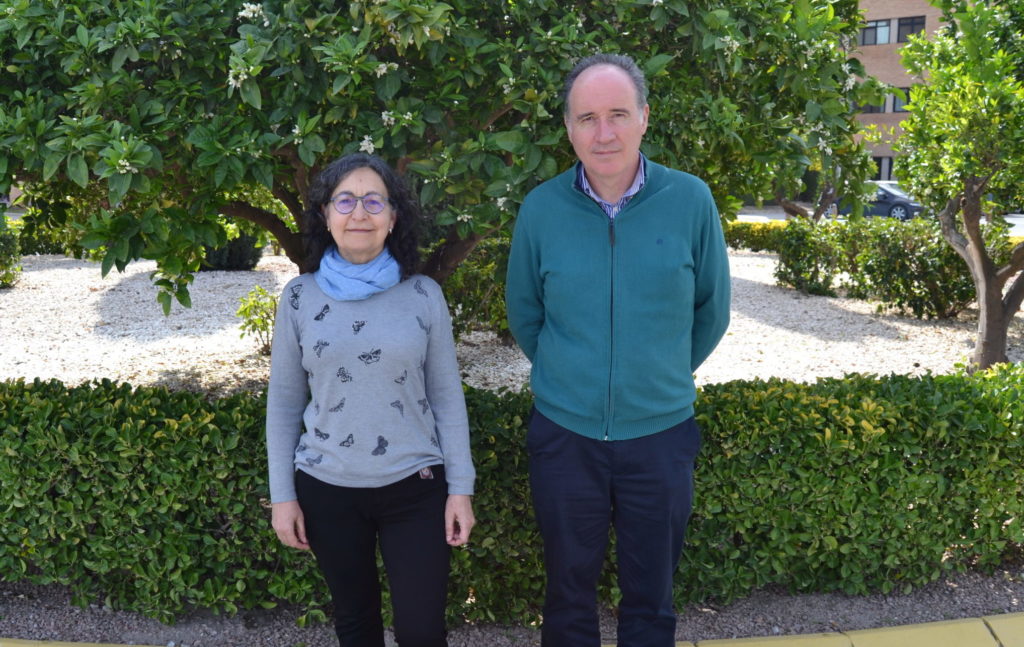

El Proyecto Meitner. Recordando a Lise Meitner es una iniciativa del Institut de Física Corpuscular (IFIC) de la Universitat de València (UV)-CSIC que ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El proyecto tiene como objetivo recuperar y revalorizar la contribución de grandes pioneras de la Física Nuclear y de Partículas, uniendo el pasado y el presente a partir de la figura de la brillante física, Lise Meitner. Tal y como explica Anabel Morales, física nuclear y coordinadora del proyecto «Lise Meitner debe ser un referente para el alumnado, no solo por sus logros científicos sino por cómo se comportó como científica y como mujer».

El Proyecto Meitner. Recordando a Lise Meitner nace y gira alrededor de la obra de teatro Remembering Miss Meitner (2002) escrita por Robert Marc Friedmann y representada en teatros de todo el mundo en varios idiomas. La obra propone unir el pasado y el presente a partir de un energético texto que invoca a Lise Meitner junto a su descubrimiento de la fisión nuclear y que nos hace preguntarnos ¿cómo recuerda la historia a Meitner? ¿qué importancia damos a nuestras científicas hoy en día? La adaptación española de la obra ha sido realizada por la compañía de teatro CRIT bajo la dirección escénica de Anna Marí, y será representada, de momento, en el Teatre Rialto de València a partir del 11 de marzo. Además, después de cada función tendrá lugar un coloquio en el que un equipo de expertas responderá a las preguntas del público y también las planteadas a través de redes.

A parte de la obra de teatro y los coloquios que llevarán a cabo distintas físicas nucleares y de partículas, el Proyecto Meitner ofrece un amplio abanico de actividades y propuestas para visibilizar y poner de manifiesto las barreras legales, culturales, históricas y sociales a las que las mujeres científicas se han enfrentado y siguen enfrentándose.

«No solo hablan de pioneras, sino también de la situación de la mujer en la física nuclear y de partículas, y de forma más general de la mujer en ciencia.»

Anabel Morales, física nuclear y coordinadora del proyecto

Otra parte fundamental del proyecto son las Jornadas de Ciencia y Género ‘Pioneras en Física Nucleas y de Partículas: Pasado, Presente y Futuro’, que han tenido lugar el pasado 9 y 10 de marzo de manera híbrida, combinando el formato presencial en la Universitat de València y también en streaming. Estas jornadas, como nos cuenta Anabel Morales «No solo hablan de pioneras, sino también de la situación de la mujer en la física nuclear y de partículas, y de forma más general de la mujer en ciencia». Durante los dos días se ha ofrecido una programación enriquecida con seminarios, monólogos, entrevistas, mesas redondas y coloquios con el público. El formato está inspirado en las primeras Jornadas de Ciencia y Género de la Universitat de València (UV) que tuvieron lugar 2 años atrás, con la astronomía como eje temático.

Las jornadas han sido gratuitas y abiertas a todo el público, aunque la organización del proyecto quiere dirigirse especialmente al profesorado de secundaria ya que como declara Anabel Morales «Creemos que es muy importante dar a conocer las pioneras al profesorado, y que este luego lo transmita a su alumnado a lo largo del tiempo».

Uno de los seminarios fue presentado por Josep Simon, profesor e investigador de Historia de la Ciencia en la Universitat de València (UV). Bajo el título Género y radiactividad: una historia vienesa para un futuro de igualdades expuso una perspectiva panorámica sobre los temas de género en relación con la historia de la física. Concretamente, hizo reflexionar acerca del por qué en ciertos lugares y contextos históricos hay una notable presencia de mujeres. Como sentenció Josep Simon, «La radiactividad era un campo nuevo que todavía no estaba dominado por la autoridad y la jerarquía de la ciencia, pero poco a poco el papel de la mujer quedó más oculto o relegado a ser objeto de investigación».

«La radiactividad era un campo nuevo que todavía no estaba dominado por la autoridad y la jerarquía de la ciencia, pero poco a poco el papel de la mujer quedó más oculto o relegado a ser objeto de investigación.»

Josep Simon, profesor e investigador de Historia de la Ciencia en la Universitat de València (UV)

El ambicioso proyecto también ha querido incidir directamente en el estudiantado, a través de una difusión activa en las principales redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) y del concurso Express-Arte ConCiencia, que da rienda suelta a su imaginación y que a través del arte contará la historia y los avances científicos de las pioneras de la física nuclear y de partículas. Anabel Morales enfatiza: «Queremos que las pioneras realmente entren a formar parte de la cultura científica del alumnado».

«Queremos que las pioneras realmente entren a formar parte de la cultura científica del alumnado, ya que la ciencia es cultura.»

Anabel Morales, física nuclear y coordinadora del proyecto

En definitiva, el Proyecto Meitner. Recordando a Lise Meitner promueve la igualdad social al romper con la imagen estereotipada de la mujer científica y al poner sobre la mesa los sesgos de género actuales en el ámbito científico y educativo. También pretende hacer frente a la escasa vocación científica de las niñas, acercando referentes, pasadas y presentes, y fomentando vocaciones científicas. Y, finalmente, también pretende promover la cultura científica, ya que como afirma Anabel Morales «la ciencia es cultura» y es necesario introducir una vertiente social de la ciencia como elemento de cambio.