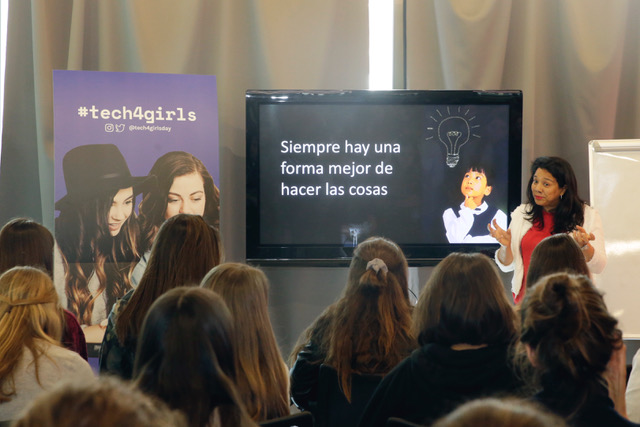

Avelino Vicente Montesinos és físic especialitzat en física teòrica de partícules, la rama d’aquesta disciplina que estudia els components elementals de la matèria i les interaccions entre aquests. Es va doctorar l’any 2011 a la Universitat de València amb una tesi on explora les implicacions de diversos models que expliquen la massa dels neutrins en el marc d’una teoria supersimètrica (Phenomenology of supersymmetric neutrino mass models), això és , el paper que juga la massa dels neutrins –no contemplada en el model estàndard de la física de partícules, però confirmada experimentalment pel descobriment de les oscil·lacions de neutrins- en un model teòric anomenat supersimetria, que pretén omplir els «buits» que té el model estàndard, com la esmenada massa dels neutrins, la integració al model teòric de la força gravitatòria o la existència de la matèria fosca.

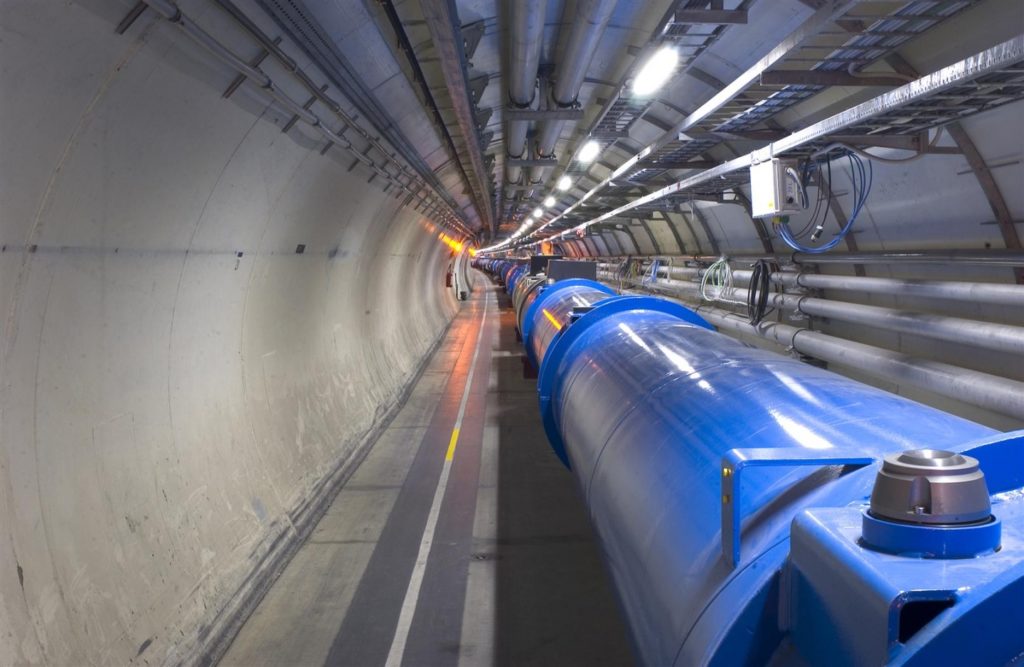

Posteriorment, Avelino ha realitzat diverses estances d’investigació en països com Alemanya, Suïssa, França o Japó. Actualment és investigador post doctoral a l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de València. Continua immers en la recerca teòrica d’un nou escenari darrere del model estàndard de la física de partícules –ja que aquesta necessita una actualització-. Tot i que els resultats de l’LHC, el gran col•lisionador i accelerador de partícules situat a l’Organització Europea per a la Investigació Nuclear (CERN), ens indiquen que la supersimetria no és la teoria que busquem (o almenys no de la forma que ha estat plantejada), junt amb altres experiments com Belle (Japó) i BaBar (EUA) sí que ha obert la possibilitat de nova física en el sector de la física de sabor, en el que Avelino ha centrat el seu treball de recerca en els últims temps. Aquesta disciplina explora les partícules elementals –els quarks, que formen els protons i els neutrons i els leptons, que constitueixen als neutrins i als electrons- dividits en tres famílies o sabors i estudia els processos que fa que aquestes partícules passen de ser d’una família a una altra.

Avelino Vicente ha publicat 45 publicacions diferents en revistes científiques d’alt impacte, rellevants en el camp de la física teòrica. A més, la divulgació del coneixement científic és una de les seues inquietuds, ja que és president de la Associació Sapiencia, una associació que té l’objectiu d’apropar la ciència a l’àrea de Sagunt, el Port de Sagunt i els voltants.

Què el va fer decantar-te per la física teòrica?

Des de sempre m’ha agradat el procés d’entendre un problema i em sembla que no hi ha problema més apassionant que la Natura. Quan un comença a

aprofundir en la comprensió de les regles fonamentals i descobreix com de

sorprenents són… és difícil no apassionar-se!

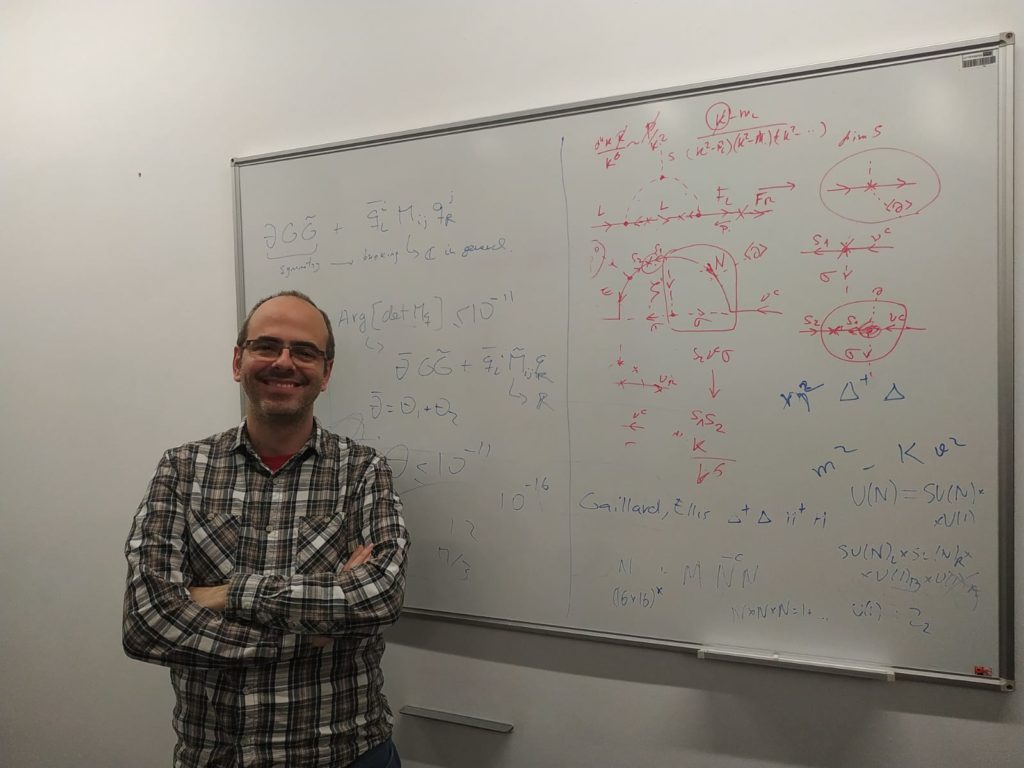

Què suposa per a un físic teòric haver tingut la oportunitat de treballar al CERN?

El CERN és la Meca de la física, un lloc de peregrinació al qual tots hauríem d’anar al menys una vegada a la vida. Estar al CERN és sentir-te part d’una cosa molt gran. A més d’estar en contacte amb els majors experts del món en la teua àrea de treball, et trobes pels passadissos amb gent treballant a la frontera de la ciència, el que et permet tenir un contacte de primera mà amb els seus experiments. És realment molt gratificant. D’altra banda, la gent ve i va contínuament, el que serveix per conèixer a moltes persones (de moltíssims països) interessants. El costat negatiu és precisament el mateix, la dificultat de tenir un grup d’amics constant. Com jo només vaig estar 3 mesos (a l’hivern de 2010-2011) no vaig arribar a notar-ho, però supose que les persones que estan de forma permanent han de tenir aquesta sensació.

Què s’esperava de l’LHC quan es va construir? Què va suposar el descobriment d’un bosó que s’ajustara a les prediccions del model de Higgs?

L’LHC tenia com a objectiu principal trobar el bosó de Higgs, així que sens dubte ha complert amb ell. L’altre objectiu central, trobar senyals de nova física, s’està resistint un poc més. Així que podríem dir que el bosó de Higgs ha tingut un sabor agredolç: d’una banda trobar-lo va ser una fita sense precedents, però que totes les seues propietats siguen les predites pel Model Estàndard ens ha deixat un poc decebuts.

Creus que la inversió que ha suposat, que inicialment fou de més de 2100 milions d’euros i que des de la seua construcció acumula un cost total de 6510 milions, està justificada?

Sense cap tipus de dubte. En primer lloc, perquè aquest tipus de grans empreses són essencials per a sentir-nos humans. En segon lloc, perquè apostar per ciència bàsica és apostar per revolucions científiques. No sabem què ens depararà el futur, però segur que molts descobriments actuals sense aplicació òbvia serviran per desenvolupar tecnologies que milloraran les nostres vides. No les podem preveure, però algú trobarà la manera d’aplicar aquest coneixement. I en tercer lloc perquè ja està servint per trobar aplicacions indirectes en altres camps: desenvolupament d’imants, física mèdica, etc.

Creus que caldria fer una nova inversió en nous acceleradors de partícules com els que ha proposat el CERN mateix (el Compact Linear Collider), Xina (el Circular Electron Positron Collider) o Japó (l ‘International Linear Collider?

Sí, però abans hauríem de pensar bé en quina direcció volem anar. El següent pas ha de recolzar-se en el que descobrim ara en el LHC, així que potser és un poc prompte per apostar per un camí o un altre.

La cancel·lació l’any 1993 del col·lisionador SCC per part dels Estats Units va provocar que Europa recollirà el seu testimoni com a líder mundial en la física d’altes energies. El projecte de l’HCL té data de caducitat, l’any 2025, i per a l’any vinent, el Consell del Cern haurà de decidir l’estrategia Europea per a la Física de Particules que presentarà davant de la Comisió Europea per a la seua aprovació. No obstant, Xina també té un ambiciós pla de futur al voltant de la física d’altes energies. Creus que Europa continuarà liderant en aquest apartat en el futur?

Crec que Europa seguirà tenint un paper protagonista en la física de

partícules, però possiblement els majors projectes en el futur pròxim es

duran a terme a Àsia. Tanmateix, no hem d’oblidar la gran presència

d’investigadors no europeus al CERN, per la qual cosa no em preocuparia

massa que el següent super-col·lisionador es faça a la Xina: la física

actual és global i tots tenim una aportació que fer.

Què hauria suposat la demostració del model supersimètric per a la comunitat científica? Penses que seria un canvi en el paradigma científic al mateix nivell que altres canvis històrics com la teoria de la relativitat, la de l’evolució o el descobriment de l’oxigen?

Hauria sigut un gran pas per entendre millor el món microscòpic, però no ho situaria al mateix nivell que els que comentes, molt més revolucionaris. La supersimetria és un bonic concepte que va néixer amb una motivació purament matemàtica, del que prompte es van apreciar propietats molt interessant per a la física de partícules. En concret, el Model Estàndard pateix d’un problema conegut com «problema de la jerarquia», consistent en la dificultat per entendre que el bosó de Higgs siga tan lleuger (podria haver sigut molt més pesat). I la supersimetria és la solució més popular a l’esmentat problema. En l’actualitat, al no haver trobat rastres d’ella (de moment) ni de propostes rivals, ens estem començant a plantejar si estem entenent bé el problema de la jerarquia. També és cert que és encara prompte per descartar que l’LHC la trobe…

Però al LHC no s’ha trobat res al respecte, creus que a la comunitat hi ha ara un model amb tant de potencial com ho era aquest abans del LHC o esteu més bé en un punt de construir-ne un nou?

Estem vivint una època que podria anomenar «de transició», entre les expectatives i la realitat. Encara que algunes de les idees que teníem encara podrien ser possibles, algunes ja estan descartades completament. Vaig a posar-te un exemple. En el Model Estàndard algunes partícules es donen en tres còpies, a les que anomenem generacions, i alguns teòrics pensaven que podria haver més, quatre per exemple. Hui sabem amb absoluta seguretat que aquesta idea estava errada i que no poden existir més de tres generacions com les del Model Estàndard. I això es deu al fet que aquesta idea feia una predicció clara sobre certes propietats del bosó de Higgs. En no veure-les… fi de la història. No obstant això, hi ha altres idees més difícils de descartar perquè les seues prediccions no són tan directes. Amb aquestes costarà molt més tenir una conclusió convincent.

Dintre de la física del sabor, experiments recents han posat en entredit la universalitat leptònica- és a dir, una característica que segons el Model Estàndard explica que la interacció feble té la mateixa intensitat per a les 3 families de leptons Podria ser la violació de la universalitat leptónica una finestra cap a la nova física? Creus que anomalies com aquestes poden portar solucions a preguntes com «què és la materia fosca»?

Les anomalies en física de sabor són ara mateix un dels temes més «calents» en la física de partícules. No tots els dies es troben desviacions respecte a les prediccions del Model Estàndard, i això per descomptat crida molt l’atenció. De confirmar-se (amb més dades experimentals), seria sense dubte la porta d’entrada a una nova física, que encara hem d’entendre completament. I en la meua opinió, aquesta porta ens hauria de conduir a resoldre altres problemes que el Model Estàndard deixa oberts, des de la matèria fosca que has comentat fins a l’origen de la massa dels neutrinos, també desconegut. Crec que seran anys apassionants.

En 2015 Takaaki Kajita y Arthur McDonald van rebre el premi Nobel de Física per una demostració rellevant en la física del sabor: la oscil·lació de neutrins. El teu grup d’investigació, a més, es dedica principalment a l’estudi dels neutrins. Què ha suposat aquest fet per a aquesta rama de la física?

Va ser el reconeixement als pioners que van fer que a principis del segle XXI es donara un dels últims grans descobriments en la física de partícules: les oscil·lacions de neutrins. Si bé el Nobel no era necessari per convèncer-nos de la importància del descobriment, sí que ha servit per popularitzar-lo més. Ara no és tan estrany que una persona aliena al camp sàpiga el que és un neutri, i això crec que en gran mesura es deu a la visibilitat aconseguida pel Nobel.

Actualment eres investigador de l’IFIC. Quines línies de recerca estan portant-se a terme a aquest centre mixt entre el CSIC i la Universitat de València?

L’IFIC és un centre molt gran i no podria fer justícia a totes les

línies que es duen a terme. D’una banda tenim la unitat teòrica, del que soc part, en què s’estudia física teòrica de partícules, nuclear i de astropartícules, tant en el Model Estàndard com més enllà. Hi ha investigadors treballant en temes relacionats amb el bosó de Higgs, amb la física de sabor, amb la matèria fosca, els neutrins, l’LHC o entendre les interaccions fortes que uneixen el nucli. I d’altra banda, hi ha també la unitat experimental, en la qual trobem nombrosos investigadors participant en experiments de primera línia internacional. Els hi ha a la col·laboració ATLAS del LHC, però també en experiments de física nuclear o relacionats amb els neutrins, com DUNE, NEXT o KM3NeT. També hi ha línies de recerca en altres temes, com ara física mèdica i e-Ciència. I segur que he de demanar perdó perquè m’hauré deixat moltíssimes línies interessantíssimes…

Un rànquin publicat recentment ha situat l’IFIC com a tercer centre del món en l’estudi de la fenomenologia d’altes energies, un camp on tú has treballat en diverses ocasions. Que es sent al treballar en un centre que compta amb un reconeixement tan alt a nivell internacional?

Comparar sempre és difícil i no sé si ens tocava estar tercers, dècims o primers, però que se’ns tinga en compte a aquest nivell és una gran sensació. I la veritat és que l’IFIC s’ha convertit en un centre de referència mundial en la física de partícules. Comptar amb dues unitats, teòrica i experimental, genera un intercanvi que ens beneficia a tots.

Participes activament en qüestions de divulgació científica. Creus que es fa suficient divulgació del coneixement de matèries com les matemàtiques o la física? Creus que la societat està asabentada de l’estat de la física actualment?

Diria que en Espanya es realitza una divulgació de la física bastant raonable. Per sort, la física sol realitzar anuncis espectaculars de tant en tant, sent l’últim el del descobriment de les ones gravitatòries(vaja passada, no?), el que fa que tinguem una certa atenció del públic. Complementat amb una tasca de divulgació cada vegada més present en els centres de recerca, i també a càrrec de divulgadors professionals, estem veient que cada vegada més gent s’interessa per la física fonamental. D’altra banda, en el cas de les matemàtiques podem trobar grans divulgadors (i divulgadores!) però en un nombre desgraciadament molt menor. I això fa que la gent conega el bosó de Higgs i els neutrins, al menys d’oïda, però no tant què és una derivada. Aleshores, sí que crec que tenim una feina a fer en este cas, popularitzar les matemàtiques i millorar la seua imatge pública.