“Es muy difícil competir en la Champions League con un presupuesto de segunda”

Fue seleccionado en 2015 como uno de los 23 jóvenes científicos más destacados, y el único español, por la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO).

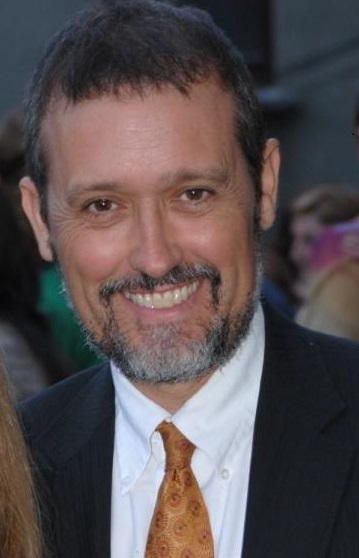

El investigador Pablo Huertas, en su laboratorio. Fuente: Ayuntamiento de Umbrete

La investigación científica en España no atraviesa su mejor momento. Los recortes y la falta de estabilidad obligan a muchos jóvenes investigadores a abandonar el país, en busca de mejores condiciones.

Pablo Huertas es un reconocido joven científico en el campo de la genética. Actual profesor de la Universidad de Sevilla, adscrito al Departamento de Genética y al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), se licenció en Biología por esta Universidad, donde hizo su tesis en dicho departamento. En 2004 comenzó una estancia postdoctoral en el Gurdon Institute de la Universidad de Cambridge y seis años después, regresó a Sevilla con una beca Ramón y Cajal, año desde el que dirige un grupo de investigación en Cabimer. En 2016 además fue galardonado con el Premio Manuel Losada Villasante en la categoría de Excelencia en la Investigación Científica. Desde su despacho, y con la experiencia de un investigador que ha vivido en el extranjero, nos cuenta la complicada situación actual de la investigación en España, en comparación con la de otros países.

Pregunta: Desde muy pequeño, ya tenía claro que quería ser científico, ¿considera que la vocación es importante para esta profesión?

Respuesta: Sí, por una sencilla razón. Esta profesión a veces es muy “injusta” ya que sueles pasar mucho tiempo intentando descubrir algo y finalmente darte cuenta de que estabas equivocado. Sin vocación es fácil frustrarse y muy difícil lidiar con esa frustración.

P: Su grupo se encarga de estudiar los mecanismos de la célula para reparar el ADN que se ha roto. ¿En qué línea se está investigando actualmente?

R: Nuestro grupo trabaja principalmente en investigación básica. Intentamos entender los mecanismos de reparación del ADN, y tangencialmente, debido a su importancia en el desarrollo de enfermedades, su implicación en cáncer y enfermedades raras.

P: Su grupo ha descubierto la causa genética de los síndromes de Jawad y Seckel, ¿a qué se deben estas enfermedades raras?

R: Ambos casos se deben a mutaciones (modificaciones) puntuales en el mismo gen, que provocan la aparición de una proteína más pequeña de lo normal. Esta proteína tiene varias funciones, y al perder un fragmento específicamente pierde su función en la reparación del ADN. Esto hace que las células que la expresan no puedan en muchos casos lidiar con las lesiones en el ADN que ocurren de manera normal y se mueran, provocando defectos de desarrollo.

«Empiezas a restarle importancia a las limitaciones para dársela a las ideas»

P: Realizó una estancia postdoctoral en Cambridge. ¿Qué le ha aportado desarrollar su profesión en el extranjero?

R: A nivel personal, trabajar en el extranjero permite ver las cosas de una manera muy diferente a la que habitualmente estamos acostumbrados. Este tipo de experiencias te abre bastante la mente. Desde el punto de vista profesional, estar en un lugar de primer nivel donde la financiación no supone un problema, y los recursos son casi ilimitados, te permite crecer como científico. Empiezas a restarle importancia a las limitaciones para dársela a las ideas.

P: ¿Cree que es muy diferente la investigación en España, con respecto a otros países?

R: La formación en nuestro país es muy buena, equiparable a la de otros países, y hay mucho talento. La principal diferencia con otros países se encuentra en la financiación. No es lo mismo supeditar tu investigación al dinero del que dispones, que contar con una financiación prácticamente ilimitada que te permita realizar muchas más cosas. Es muy difícil competir en la Champions League con un presupuesto de segunda.

P: Una buena parte de la labor del científico, a parte del trabajo en el laboratorio, debe ser la obtención de financiación…

R: Sí, totalmente. De hecho dedico la mayor parte de mi tiempo y esfuerzo a conseguir financiación para para poder hacer los experimentos que tenemos planeados. La falta de dinero supone una barrera importante para la investigación. Por poner un ejemplo, hace poco conocí la historia de un joven que había conseguido una beca de un programa de investigadores emergentes en Holanda. Para empezar el proyecto le concedieron una cantidad de medio millón de euros, algo a lo que ni el mejor de los científicos de nuestro país tendría acceso. Eso es lo principal que nos diferencia con respecto a otros países.

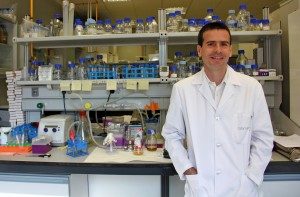

Pablo Huertas junto a sus compañeros en Cabimer. Fuente: Cabimer

P: En 2015 recibió una notable distinción por parte de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO). ¿Qué ha significado para su grupo la concesión de esta ayuda?

R: Esta ayuda no es la típica ayuda económica que se concede a los proyectos, sino más bien una distinción de calidad que le proporciona una mayor visibilidad al grupo. Esto facilita la colaboración de nuestro grupo con otros grupos de investigación del mismo campo y la asistencia a conferencias y congresos, entre otras cosas. Gracias a ella, algunos miembros de mi laboratorio han asistido a distintos congresos. Por otra parte, anualmente se realiza un curso al que asisten doctorandos en el European Molecular Biology Lab (EMBL) en Heidelberg, Alemania. En él aprenden muchas cosas que aquí, por la disponibilidad de recursos, no podrían.

La ayuda también consta de una parte económica de 15000 euros, que son de libre disposición. Es decir, el presupuesto no solo puede destinarse a cuestiones puramente científicas relacionadas con el proyecto y como es lo habitual en las partidas presupuestarias que se conceden, sino para contratación de personal o equipamiento informático, por poner algunos ejemplos.

P: Los recortes en investigación han complicado la situación…

R: Cuando empecé en 2010 con mi grupo del Cabimer, ya estaban haciendo recortes, por lo que apenas he notado la limitación de la financiación nacional. Pero a nosotros también nos ha afectado. Hay que estudiar muy bien lo que se quiere hacer, porque hay experimentos que son muy caros, y a menos que tengan una justificación muy potente, no se pueden realizar. De hecho, a veces para aportar esa justificación se requiere de un bagaje importante de información previa, algo que precisa de tiempo y esfuerzo.

«La enorme inversión en la formación del talento de nuestro país acaba convirtiéndose en un desperdicio»

P: Muchos jóvenes se ven obligados a emigrar en lo que se ha dado a conocer como “fuga de talentos”. ¿Le gustaría trasladar algún mensaje a las administraciones?

R: El problema de las administraciones es que son muy “cortoplacistas”. Parece que no se percatan de que la enorme inversión en la formación del talento de nuestro país acaba convirtiéndose en un desperdicio. Se emplea gran cantidad de dinero en formación mediante becas predoctorales y doctorales, que no tiene una posterior repercusión económica o social en nuestro país. Los mejores científicos se van a otros sitios y apenas hay atracción de talento exterior.

Una vez en el extranjero, las trabas administrativas son tan grandes que hacen que finalmente no regresen, ya que además tienen trabajos muy bien valorados y renumerados. El caso de Gran Bretaña es el contrario, pero se beneficia de nuestra situación. En general existe poca inversión allí, pero suele atraerse mucho talento exterior.

P: ¿Cómo de complicado ve para un científico compaginar la vida laboral con la familiar?

R: Es complicado, porque el trabajo del científico no tiene horarios, pero se debe hacer un esfuerzo para mejorar la conciliación de trabajo y familia. El no tener horarios podría tener la ventaja de poder trabajar desde casa, aunque esto sería imposible si trabajas en el laboratorio. La realidad es que el trabajo es muy absorbente. Hay experimentos que requieren un tiempo largo, y te encuentras supeditado a esos tiempos. De cualquier forma, no creo que se deba llevar el trabajo a casa, y la familia ayuda mucho en este aspecto ya que te “obliga” a desconectar. En ese sentido, creo que la familia favorece mucho la labor del científico.

P: Siempre le gusta recalcar a sus estudiantes la importancia de la ciencia y de la divulgación, ¿por qué considera la divulgación tan importante?

R: Por un lado, creo que hay mucho talento en este país. La divulgación de la ciencia posibilita que todas aquellas personas que no son conscientes de que les gusta la investigación, inicien carreras investigadoras.

Por otra parte, y aunque exista una escasa percepción de ello, el dinero que recibimos los científicos es dinero público. Nuestro trabajo se paga con los impuestos de todos, por lo que creo que estamos obligados a fiscalizar lo que hacemos delante del público, es decir, a divulgar. Debemos estar obligados a contarle al público que su dinero se está invirtiendo correctamente y todo lo que se está consiguiendo con él.

Esa baja percepción se debe a que los científicos no hacemos un gran esfuerzo por divulgar. En el sistema anglosajón, hay más personas que invierten en ciencia ya que el público suele tener una mayor percepción de en qué se está empleando su dinero. De hecho, muchos de los científicos británicos más reconocidos son divulgadores. Sin embargo, si se considera que el dinero destinado a ciencia va a una “caja negra”, sin saber qué ha ocurrido, es más complicado que haya inversión. Todo esto lo aprendí mientras estaba en Cambridge y era algo que mi jefe siempre me repetía.

«Nuestro futuro está ligado a ser capaces de avanzar en el conocimiento»

P: Tiene un canal en Youtube, GHbiomedicina, en el que sus alumnos explican, en inglés y con un toque de humor, algunos conceptos de la asignatura Genética Humana que usted mismo imparte. ¿Cómo se le ocurrió esta idea?

R: La idea tenía como objetivo enseñar dos competencias que considero cruciales para la formación de mis alumnos. Por un lado, considero que la ciencia es un trabajo creativo, por lo que veo esencial impulsar la creatividad en los estudiantes. Por otro lado, uno de los retos del científico es ser capaz de mandar mensajes de forma muy clara, y para eso es necesario trabajar la capacidad de síntesis. Pensé en trabajos escritos y también barajé la opción de seminarios; pero estos últimos, al ser en inglés y en directo, podían suponer un problema para muchos de mis alumnos. La mejor herramienta que se me ocurrió, y por la que finalmente me decanté, fue el vídeo. El vídeo es corto, conciso y divertido y permite repetirlo tantas veces como se quiera, evitando así los problemas del directo. Con él también pretendo acostumbrar a mis alumnos al inglés, el lenguaje vehicular de la ciencia.

P: Como profesor, ¿cree que sus estudiantes son conscientes de la situación actual a la que se enfrentan en investigación?

R: Cuando empiezan no, pero poco a poco se van dando cuenta. Por mis manos pasan estudiantes con mucho potencial, pero desgraciadamente, es complicado que todo el mundo acabe haciendo una carrera científica. Yo intento ser realista con mis alumnos, pero siempre les transmito que, aunque es difícil, no es imposible. Sobre todo si tienen movilidad geográfica. De hecho, me gustaría ser optimista y pensar que en unos años la situación mejore al menos algo y se recupere el talento perdido. También he de decir que los que se están marchando ahora se encuentran en una situación muy ventajosa. Están en el extranjero, lo cual es esencial para completar su formación, y pueden esperar a que mejore la situación en este país y así aprovechar nuevas oportunidades que aparezcan.

«Es como si te pagaran por resolver un crucigrama»

P: ¿Qué mensajes le gustaría transmitir a las nuevas generaciones de jóvenes científico/as?

R: Principalmente que no caigan en la frustración o el desánimo. La situación de la investigación en España pasa por altibajos, y ahora nos encontramos en uno de los “bajos”. Esto quiere decir que estamos atravesando un período muy malo, pero no tiene por qué ser siempre así. La ciencia, aunque tenga muchos sin sabores, es una labor muy satisfactoria. Es difícil encontrar una profesión más bonita, ya que en definitiva al científico le pagan por resolver problemas pensando. Es como si te pagaran por resolver un crucigrama. Y eso, desde el punto de vista personal, es muy gratificante. Lo que hemos conseguido como sociedad se debe a nuestra capacidad de conocer y de inventar y nuestro futuro está ligado a ser capaces de avanzar en el conocimiento. Formar parte de esa nueva generación que está avanzando en el conocimiento es algo impagable.